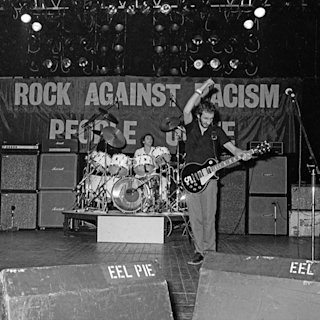

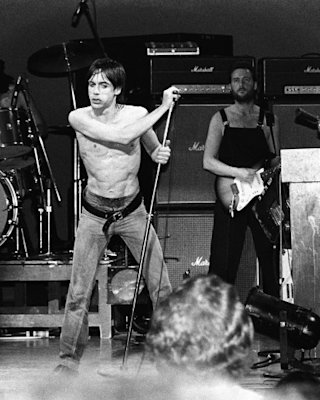

Iggy Popとレコーディングを共にした後、David Bowieは1978年のコンサートでIggyのバンドのツアーメンバーとして演奏する。

冷戦の最中、ドイツは共産主義の東側と資本主義の西側との間に、27マイルにわたる有刺鉄線とコンクリートの壁によって分断されていました。この「鉄のカーテン」はベルリンの中心を貫き、両側を隔てるイデオロギーの違いと経済的・社会的格差を常に思い起こさせる役割を果たしていました。

東ベルリンは抑圧される一方で、ベルリンの壁の西側が市民の自由と表現の自由の象徴となりました。70年代から80年代にかけて、西ベルリンはクリエイターやミュージシャンたちの聖地とみなされるようになり、Iggy Pop(イギー・ポップ)やDavid Bowie(デヴィッド・ボウイ)のような大物アーティストもすぐにこの街にやってきて、新しい曲を制作したり、レコーディングするようになりました。

両側を隔てるイデオロギーの違いと経済的・社会的格差を常に思い起こさせるものでした。

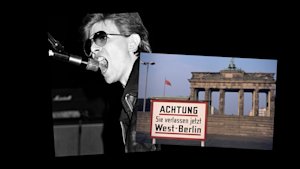

1987年6月、David Bowieは7万人の西ベルリン市民のために、国会議事堂(ライヒスターク)前で演奏をした。

1976年、2人はイギー・ポップのソロデビューアルバム『The Idiot』をハンザ・スタジオでミックスします。ハンザ・スタジオはポツダム広場とベルリンの壁の近くにある、伝説のレコーディングスタジオです。2人はすっかりこの街に魅了され、活気あるゲイの町シェーネベルクですぐにアパートをシェアし始めます。彼らは伝説的なライブハウス<SO36>(ニューヨークの<CBGB>のベルリン版と言われることも)の常連客となり、その後1977年に再びハンザで、イギー・ポップのセカンドソロアルバム『Lust For Life』をレコーディングしました。

ハンザ・スタジオでのDavid Bowie。

のちにU2やPixies(ピクシーズ)、Manic Street Preachers(マニック・ストリート・プリーチャーズ)といったMarshall勢が利用したこのスタジオは、ボウイのアルバム『ベルリン三部作』のうち2枚のアルバムのレコーディングにも使われました。ボウイの創作活動の最高峰とされる『Low』と『Heroes』は、前衛的な作曲プロセスを駆使し、ドイツのクラウトロック、アンビエント、エレクトロニックミュージックの要素を取り入れています。『Heroes』のタイトルトラックは、ベルリンの壁を挟んで暮らす恋人たちについて歌ったダイナミックなアートロック賛歌であり、ボウイにとって最も重要で認知度の高い作品の一つです。

ブランデンブルク門の看板には「警告!ここからは西ベルリンを離れます」と書かれている。

数年後の1987年、再び西ベルリンに戻り、国会議事堂前で7万人のファンに向けて演奏をしたボウイ。そのパフォーマンスは、東ベルリン市民が一緒に歌うために集まった壁越しにもよく聞こえるほどの大音量でした。この歴史的な瞬間は2年後の国境崩壊を予感させるものであり、2016年にボウイが死去した際、ドイツ政府は国の再統一の一翼を担ったボウイに公式に感謝の意を表しました。

演奏は壁越しに聞こえるほどの大音量でした。